Il Centa, fiume “creato”: storia e segreti

- 29 Settembre 2019

- 0

Un corso d’acqua unico in Liguria: nato nel Medioevo dall’unione dei torrenti Arroscia e Neva

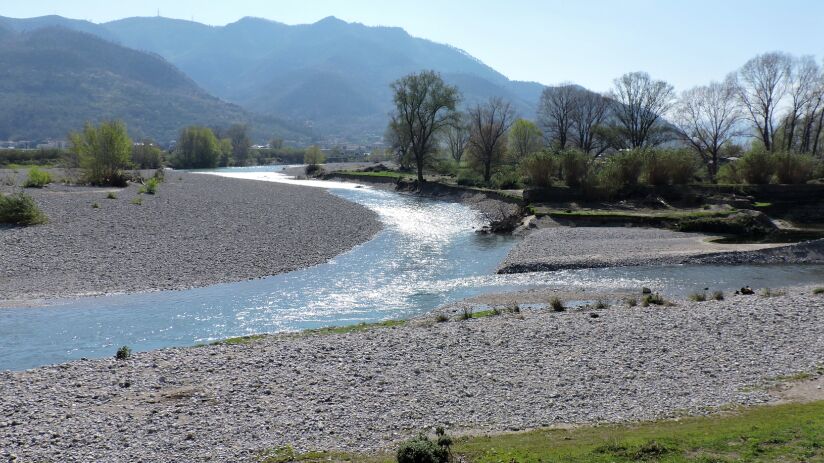

Il Centa non è un fiume antico come gli altri: non nasce da una sorgente propria, ma dall’unione di due torrenti, l’Arroscia e il Neva. Si incontrano a Leca di Albenga, nel punto noto come Caput Centae; da quella confluenza prende vita un corso brevissimo, appena tre chilometri fino alla foce, che però racchiude secoli di storia, trasformazioni idrauliche e memorie urbane.

Un fiume giovane, figlio del Medioevo

La particolarità del Centa è la sua origine artificiale. In epoca romana e nell’Alto Medioevo, i due torrenti correvano separati: l’Arroscia passava sotto il Pontelungo e sfociava a levante della città, il Neva scendeva più a sud verso il mare. Il paesaggio era segnato da delta multipli e da frequenti inondazioni che devastavano campi e villaggi.

Fu tra la seconda metà del XII secolo e i primi decenni del XIII (arco temporale grosso modo dal 1150 al 1230) che le cose cambiarono. In un’epoca in cui Albenga cercava di difendersi dalle alluvioni e di rafforzare le proprie attività economiche, la comunità cittadina avviò un’opera straordinaria: deviare i due torrenti in un alveo comune. Gli albenganesi scavarono canali per convogliare le acque verso sud, garantendo approvvigionamento alle concerie, maggiore sicurezza alle mura e un migliore sfruttamento agricolo della piana.

Il progetto ebbe anche un significato politico. Albenga, allora libero comune, era minacciata dalla crescente espansione della Repubblica di Genova, che ambiva al controllo dei porti e delle risorse idriche liguri. Il nuovo fiume, oltre a essere un baluardo naturale, rappresentava un atto di autonomia: la comunità si mostrava capace di dominare la natura con opere idrauliche complesse. In una fase successiva, tuttavia, Genova impose la propria autorità e partecipò al consolidamento del nuovo alveo, chiudendo i bracci secondari e rafforzando gli argini.

Albenga nel Medioevo: città e fiume

L’opera idraulica va compresa nel quadro urbano di allora. La città medievale era suddivisa in quattro quartieri: Torlaro a nord-est, Santa Maria in Fontibus a sud-est, San Siro a nord-ovest e Santa Eulalia a sud-ovest. I due quartieri occidentali si trovarono direttamente affacciati sul nuovo fiume.

Le porte urbane si aprivano verso il Centa: Porta Arroscia e Porta Santa Eulalia collegavano la città alla campagna e alle vie di comunicazione interne; Porta del Mulino guardava a Ceriale, mentre Porta Torlaro e Porta Marina si affacciavano verso nord e sud-est.

Il Centa divenne barriera difensiva ma anche risorsa vitale. Le sue acque azionavano mulini per la macinazione dei cereali, irrigavano orti e alimentavano allevamenti. Documenti comunali e monastici dei secoli XIII e XIV testimoniano contratti d’uso delle acque, concessioni per l’irrigazione e norme per la manutenzione degli argini. Nei registri dell’ospedale di Santa Maria di Misericordia, sorto tra Porta Santa Eulalia e Porta Marina, si trovano riferimenti al fiume come elemento centrale della vita cittadina.

Il sistema idrografico

Il Centa è un fiume breve — appena tre chilometri dalla confluenza alla foce — ma il suo bacino è vasto: circa 429 km², somma di quello dell’Arroscia (289 km²) e del Neva (140 km²). Non riceve affluenti diretti nel tratto finale, ma la sua forza deriva dall’intero sistema di valli che lo alimentano.

L’Arroscia nasce dal Monte Frontè (2.152 m) e scende per oltre 36 km. Riceve corsi come la Giara di Rezzo, la Lavina e il Lerrone, che attraversa Casanova Lerrone e Villanova d’Albenga.

Il Neva, lungo circa 22 km, nasce dal Monte Galero (1.708 m) e percorre una valle aspra e tortuosa. Il suo affluente principale è il Pennavaira, che nasce al Colle di Caprauna e attraversa borghi fortificati come Nasino e Castelbianco.

Età moderna e trasformazioni

Dal XV al XVIII secolo il fiume rimase protagonista della vita cittadina. Le cronache parlano di piene devastanti, che più volte minacciarono le mura. Le campagne erano costrette a continui lavori di arginatura, mentre la città si serviva delle acque per l’irrigazione di orti e coltivi.

Nella piana ingauna, resa fertile dai depositi fluviali, si sviluppò un’agricoltura ricca: cereali, viti, ortaggi, e più tardi, nel Settecento, anche risaie, oggi scomparse. I monaci locali introdussero tecniche di canalizzazione che trasformarono la piana in una delle più fertili della Liguria.

Nel XIX secolo, con l’espansione urbanistica, il Centa venne progressivamente imbrigliato. Le arginature moderne ridussero la libertà del fiume, ma non eliminarono il pericolo delle piene. Ancora oggi la memoria delle grandi esondazioni è viva tra gli abitanti.

La foce e i mutamenti della costa

Il Centa sfocia nel Mar Ligure. Nei secoli la linea di costa è mutata profondamente. In età romana, il porto di Albenga si affacciava direttamente sul mare: oggi si trova arretrato, sepolto da sedimenti.

Le mappe storiche tra Medioevo e Ottocento mostrano chiaramente l’avanzata della linea costiera. Il mare, che un tempo lambiva le mura, si è ritirato lasciando nuovi terreni alla città. È il fiume che ha ridisegnato il volto della piana, cambiando per sempre il rapporto tra Albenga e il suo mare.

Il Novecento e il fiume sorvegliato speciale

Nel XX secolo il Centa continuò a essere un protagonista, spesso minaccioso. Le cronache locali ricordano esondazioni negli anni ’20 e ’30, e una piena particolarmente grave nel 1945 che colpì le campagne appena liberate dalla guerra. Con la crescita urbanistica del dopoguerra, il fiume divenne sempre più vicino alle case e alle nuove strade: le arginature furono rinforzate, ma la popolazione imparò a convivere con un vicino ingombrante.

Negli anni ’70 e ’80 furono avviati studi idraulici più sistematici e piani di protezione civile. Ogni ondata di maltempo riaccendeva la memoria delle piene, alimentando la percezione del Centa come “sorvegliato speciale”.

Le alluvioni degli anni Novanta

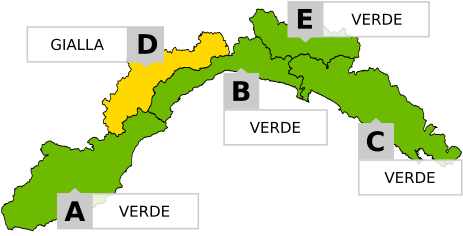

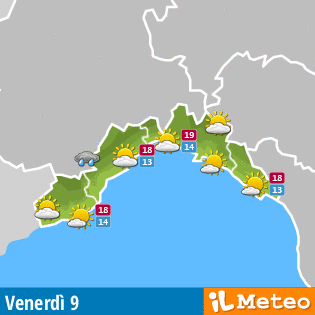

Il ricordo più vivo tra gli ingauni è legato all’alluvione del 5 novembre 1994, quando il Centa straripò insieme ad altri corsi d’acqua liguri e piemontesi. Le acque invasero strade, case e campi, causando danni ingenti all’agricoltura e alle attività produttive. In quei momenti il fiume, travolgendo gli argini e sfondando quello in regione Cavallo, ritornò in parte nel vecchio letto dell’Arroscia, puntando verso il quartiere di Pontelungo. Le immagini delle campagne sommerse e delle famiglie costrette a lasciare le abitazioni restano impresse nella memoria collettiva.

Quell’emergenza segnò un punto di svolta: furono rafforzati gli argini, migliorati i sistemi di monitoraggio e avviati nuovi progetti di protezione civile. Da allora il Centa è considerato un fiume fragile ma imprescindibile, da custodire con attenzione.

Il Centa come memoria culturale

Non è solo un corso d’acqua: è una figura identitaria. Il nome Caput Centae compare nei documenti medievali e testimonia la consapevolezza di trovarsi davanti a un fiume nuovo, diverso da tutti gli altri. Nel corso dei secoli, il Centa è entrato nella memoria collettiva come simbolo di forza e imprevedibilità.

Nino Lamboglia, grande studioso del Novecento, lo citò come esempio di come gli uomini del Medioevo abbiano saputo modificare l’ambiente per adattarlo ai propri bisogni. Poeti e scrittori moderni lo hanno celebrato come metafora: breve, irrequieto, ma capace di segnare in profondità la storia di una comunità.

Attualità e tutela

Oggi il Centa continua a segnare la vita della città. Le sue piene restano un rischio costante, come hanno mostrato episodi recenti. Gli interventi di arginatura e regimazione hanno ridotto i pericoli, ma non li hanno eliminati del tutto.

Al tempo stesso cresce l’attenzione per il suo valore ambientale. La foce e le zone umide circostanti sono habitat di uccelli migratori e piante rare. Progetti di riqualificazione ecologica e paesaggistica cercano di restituire al fiume un ruolo non solo funzionale, ma anche culturale e turistico. Camminare lungo gli argini significa attraversare secoli di storia, dall’ingegneria medievale alla sfida ambientale del presente.

Conclusione

Il Centa è il simbolo della piana ingauna. Giovane per età geologica, nato dall’incontro fra uomo e natura, il suo corso breve e irrequieto custodisce la memoria delle valli alpine e collinari che lo alimentano. È immagine di Albenga stessa: città antica, ma sempre capace di reinventarsi.

Vincenzo Bolia

Domenica 29 settembre 2019 – Anno XIII

Domenica 29 settembre 2019 – Anno XIII